Der Beitrag neuer Technologien

Die Nachfrage nach medizinischen Leistungen (Quantität) und nach der immer höheren verfügbaren Qualität von Diagnose und Therapie (z. B. individuelle Therapien, Präzisionsmedizin) steigen gleichzeitig an. Beide Faktoren wirken kostentreibend.

Neue technologische Lösungen können aber z. B. über Prozessoptimierung maßgeblich dazu beitragen, die Kosten im Griff zu haben und den Fachkräftemangel wenigstens teilweise aufzufangen (Beispiel Robotik). Auch für die Versorgungsqualität bieten sich unter anderem mit einer intelligenten Nutzung der Gesundheitsdaten große Chancen (vgl. Kachel 02.1, Elektronische Patientenakte). Smart Devices können ein Monitoring der Behandlungsdaten in Echtzeit, eine Medikationssteuerung und eine Verbesserung der Therapietreue ermöglichen.

Der Zukunftsrat empfiehlt

Technologien stärker nutzen

Übergeordnetes Ziel muss es sein, das gesamte Gesundheitssystem innovationsfreundlicher und technologieoffener aufzustellen, damit neue technologische Lösungen schnellstmöglich ihren Nutzen nachweisen und entfalten können.

Digitalisierung – das Herzstück des digitalen Wandels

Ohne einen entschiedenen Willen, die digitale Transformation auch im Gesundheitsbereich auszurollen, und eine konsequente Förderung dieses Ziels können neue Technologien ihren Nutzen nur sehr eingeschränkt entfalten. Erster und entscheidender Schritt ist die konsequente, flächendeckende Erfassung, Speicherung, Verknüpfung und Nutzung der Patientendaten.

Telemedizin schneller in die Fläche bringen

Die Telemedizin verspricht große Verbesserungen für die Versorgung in der Fläche sowie für die Nachsorge oder für die Versorgung von Notfallpatienten. Ein weiterer Anwendungsbereich können in die Infrastruktur eingebundene Apotheken sein, um bei eindeutigen Indikationen auch außerhalb der üblichen Erreichbarkeitszeiten von Arztpraxen den Zugang zu Medikamenten wie beispielsweise Antibiotika zu gewährleisten.

Die Daten aus den bisherigen Pilotprojekten zeigen vielversprechende Ergebnisse, zum Beispiel im Bereich der chronischen Herzinsuffizienz: deutlich gesenkte Mortalitätsraten, weniger erneute stationäre Behandlungen und damit auch ein spürbarer Return on Investment. Bayern ist im Bereich Telemedizin vergleichsweise gut aufgestellt, z. B. mit der Telemedizin-Allianz in Ingolstadt und vielen vom Ministerium geförderten Projekten.

Wichtig ist, die Erfahrungen aus den Pilotprojekten besser zu nutzen und sich jetzt auf die Skalierung zu konzentrieren: Die Telemedizin muss in der Fläche ausgerollt und zügig bei weiteren Anwendungsfällen eingesetzt werden, beispielsweise in der Schlaganfallnachsorge.

Das Fernbehandlungsverbot ist nicht mehr zeitgemäß. Auch eine ausschließliche Fernbehandlung muss mehr als nur im Einzelfall möglich sein. Die vom 121. Ärztetag beschlossene Änderung der Muster-Berufsordnung geht in die richtige Richtung, aber wir brauchen einen echten Paradigmenwechsel. Für die Umsetzung sind die Ärztekammern gefordert, ihre Berufsordnungen entsprechend anzupassen.

Dabei muss eine durchgehende Vernetzung sichergestellt werden. Die private Hardware der Patienten (und erst recht eine von den Leistungserbringern bereitgestellte Hardware für den Heimgebrauch) muss mit der Infrastruktur in Arztpraxen, Krankenhäusern etc. kompatibel sein und problemlos kommunizieren können. Außerdem muss das Thema Wartung gleich mitgedacht werden.

Assistenzsysteme in Pflege, stationärer Behandlung und Operationssälen

Gerade in der Pflege gibt es bereits eine Vielzahl innovativer Anwendungen (z. B. Assistenzsysteme, Ambient Assisted Living), die teilweise schon lange bis zur Marktreife entwickelt sind und jetzt in die Fläche gebracht werden müssen. Gleiches gilt beispielsweise für Technik, die Chirurgen körperlich entlastet: Der operierende Arzt steht ansonsten oft lange vornübergebeugt am Patienten, sodass viele Chirurgen massiv mit Rückenproblemen kämpfen.

Es müssen auch innerhalb der Regelversorgung Anreize dafür geschaffen werden, dass innovative Produkte und Verfahren überhaupt nachgefragt werden (vgl. auch oben, Kapitel 02, Anreize für den Einsatz).

Effekte erforschen

Diskutiert wird vor allem, ob die personalisierte bzw. individualisierte Medizin das Gesundheitssystem unbezahlbar macht oder aber vielleicht gerade erst bezahlbar. Angesichts der großen Potenziale im Hinblick auf die Vermeidung von unerwünschten Neben- und Wechselwirkungen spricht vieles dafür, dass die personalisierte Medizin nicht nur die Versorgungqualität für den Einzelnen optimiert, sondern dass auch das Gesundheitssystem im Ganzen profitieren kann. Hierfür wäre allerdings eine Gesamtbetrachtung erforderlich, wie sie heute noch nicht vorgesehen ist. Um Fehlanreize zu vermeiden (positive Effekte entstehen an anderer Stelle als Kosten), ist eine solche Herangehensweise unabdingbar.

Die Effekte auf die Gesundheitsversorgung, die Akzeptanz medizintechnischer Innovationen in der Gesellschaft sowie die Auswirkungen einer höheren Selbstbestimmung und Eigenverantwortung der Patienten sollten begleitend untersucht werden, einschließlich der Veränderungen bei der Rolle der Apotheken im Zuge der Individualisierung der Medizin. Dazu zählen auch die damit einhergehenden rechtlichen, ethischen und ökonomischen Aspekte.

Digitalisierung vorantreiben

Die Digitalisierung eröffnet auch im Gesundheitsbereich ganz neue Möglichkeiten: vom Informations- bzw. Erkenntnisgewinn über eine Datenerfassung, -speicherung und -verarbeitung in Echtzeit einschließlich der Kommunikation für Fragen zur Diagnose und Therapie (u. a. übergreifende Therapieansätze, Vermeidung allergischer Reaktionen etc.) bis hin zu neuen Forschungsansätzen mit Big-Data-Methoden oder KI-Systemen in unterstützende Funktion bei Diagnose, Entscheidungsfindung (z. B. Analyse/Interpretation der Daten aus bildgebenden Verfahren) und Therapie (Beispiel: rechnergestützte Chirurgie).

Auch für administrative Prozesse können sich durch eine intelligente Datenauswertung neue Möglichkeiten ergeben: Bisher ist z. B. die Planbarkeit von Arztterminen im Hinblick auf den Zeitbedarf nur eingeschränkt gegeben. Während das beim Radiologen noch vergleichsweise einfach möglich ist, ist beim Orthopäden nur absehbar, dass Erstkontakte länger dauern als Folgekontakte. Der Einsatz von Big-Data-Methoden könnte die Triage maßgeblich verbessern und damit auch einen Beitrag zur schnelleren Terminvergabe bzw. besseren Terminallokation zur Verringerung der Wartezeiten leisten.

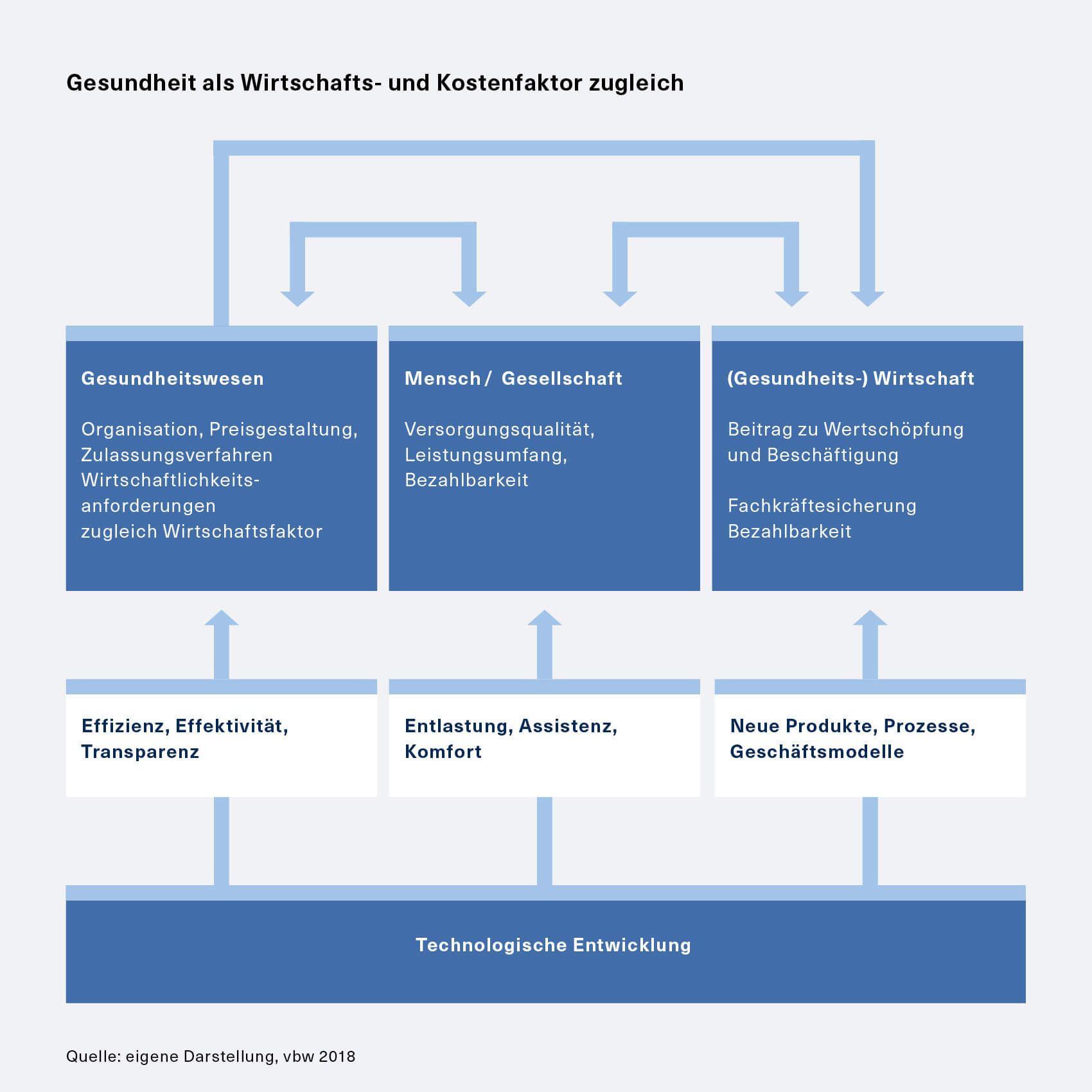

Diese Gebiete, in denen der Einsatz digitaler Techniken im Gesundheitswesen wirkt, sind nicht unabhängig voneinander, sondern beeinflussen sich gegenseitig, wie es dem Wesen der Digitalisierung entspricht (vgl. auch die Grafik unten bei Synergien heben).

Datensicherheit

Technische Vorkehrungen gegen Angriffe von außen und Missbrauch von innen müssen eine Selbstverständlichkeit sein. Die gesetzlichen Vorgaben sehen insoweit einen eindeutigen Rahmen und erhebliche Sanktionen vor. Die Einhaltung muss – insbesondere auch bei staatlichen Angeboten – konsequent gewährleistet werden, um kein Vertrauen zu verspielen.

E-Health-Anwendungen

Es muss ein gestuftes Klassifizierungsverfahren für E-Health-Apps vorgesehen werden, das die Erfordernis einer formalen Marktzulassung vom Risiko der Anwendung für den Nutzer abhängig macht: von der Zulassungsfreiheit für Produkte, die nur informieren oder dem Nutzer eine Datensammlung im Sinne eines elektronischen Tagebuchs ermöglichen bis hin zur Zulassungspflicht mit Nachweisen zur Sicherheit bei der Verwendung für Diagnose- und Therapiezwecke bzw. als Ersatz für ärztliche Leistungen.

Zum Beleg der medizinischen Wirksamkeit neuer, digital gestützter Versorgungskonzepte müssen klinische Studien durchgeführt und gefördert werden. Auch der modellhafte Einsatz digitaler Innovationen in der Versorgung (ambulant, stationär und intersektoral) sollte weiter unterstützt werden, um den gesundheitsökonomischen Nutzen neuartiger integrierter Versorgungsprozesse zu belegen.

Einsatz von Big Data erleichtern

Wenn wir nicht lernen, den Rohstoff Daten zu nutzen, werden wir international abgehängt.

Der Einsatz von Big Data bzw. künstlicher Intelligenz verspricht zusätzliche Erkenntnisse bei einer weniger aufwendigen Gewinnung als mit klinischen Studien bzw. eine Optimierung der klinischen Forschung und Studien. Beispiele sind neue Therapieansätzen (z. B. Genomsequenzierung, Stoffwechselprozesse in der Krebstherapie) und die Unterstützung durch digitale Assistenzsysteme.

Die Datenauswertung wird erst mit den Primärdaten des Patienten wirklich wertvoll. Gegenwärtig sind allerdings Abrechnungsdaten die einzige strukturierte und standardisierte Datenquelle. Ideal ist eine Kombination von klinischen Informationen mit genetischen sowie sonstigen Informationen (z. B. aus Wearables).

Anforderungen an die Anonymisierung (Problem der Re-Identifizierung) dürfen nicht überspannt werden. Datenschutz und Datensicherheit sind immer (Risiko-)Abwägungsprozesse, die nicht losgelöst von der Frage der Nützlichkeit entschieden werden können. Wo das Datenschutzrecht in diesem Sinne zu enge Grenzen setzt, muss nachgesteuert werden.

Ein weiteres wichtiges Einsatzgebiet ist die Betrugsbekämpfung im Gesundheitswesen (Schadensumme bundesweit: ca. 14 Milliarden Euro p. a., wovon nur ein Bruchteil angezeigt wird; auch interne Kontrollen der Leistungsträger decken nur ca. 0,25 Prozent der Fälle auf). Hier kann ein Einsatz von Big-Data-Methoden, kombiniert mit einem Erfahrungsaustausch mit Versicherungen und Banken zu Methoden der automatisierten Erfassung von Betrugsverdachtsfällen, einen relevanten Beitrag zur fairen und nachhaltigen Finanzierung des Gesundheitssystems leisten.

KI richtig nutzen

Künstliche Intelligenz (KI) kann beispielsweise beim Einsatz in Assistenzsystemen einen wesentlichen Fortschritt in der Medizin bringen.

Gegenüber herkömmlichen Verfahren zeichnen KI-Systeme vor allem folgende Merkmale aus:

- Sie werden besser, je mehr Informationen sie verarbeiten (Lernfähigkeit).

- Sie verstehen natürliche Sprache.

- Sie verarbeiten unstrukturierte Daten, also die einzige weltweit wachsende Ressource.

- Sie erzeugen neue Erkenntnisse.

KI / Vorbehalte und Ängste abbauen

Genau diese Eigenschaften machen KI so wertvoll beim Einsatz in Diagnose und Therapie. Trotzdem stoßen KI-Systeme in der öffentlichen Wahrnehmung teilweise auf Misstrauen. Mit ein Grund dafür ist das durch die Medien geprägte Bild von intelligenten Maschinen, das einen Ausprägungsgrad künstlicher Intelligenz („starke KI“) – teilweise sogar mit eigenem Bewusstsein – transportiert, der auf absehbare Zeit nur Science-Fiction bleiben wird. Für die Diskussion muss klargestellt werden, dass es hier nicht darum geht, sondern um eine KI, die die menschliche Intelligenz in bestimmten Teilbereichen ergänzt und erweitert („augmented intelligence“). Es geht also nicht um Mensch gegen Maschine bzw. Maschine statt Mensch, sondern Mensch und Maschine gemeinsam gegen das Problem, hier die Krankheit.

Rechtsrahmen anpassen

Gegenwärtig wird auf deutscher und europäischer Ebene intensiv darüber diskutiert, neue Regelungen für den Einsatz von künstlicher Intelligenz zu erlassen, wobei die Unterscheidung zu „klassischen“ Algorithmen teilweise unscharf ist. Solange klar ist, dass KI-Systeme nur unterstützende Funktion haben und letztlich immer der Mensch die Entscheidung trifft, gilt für den Einsatz von „normaler“ unterstützender Analysesoftware und künstlicher Intelligenz gleichermaßen, dass das geltende Recht im Grundsatz gut geeignet ist, den heutigen Stand der Technik abzubilden. Bei der Produkthaftung unterscheiden sich normale und lernende Algorithmen insofern voneinander, als bei Ersteren der Programmierer die entscheidenden Weichenstellungen dafür trifft, dass das gefundene Ergebnis korrekt ist, während es bei einem lernenden System entscheidend darauf ankommt, dass es nicht nur den richtigen Input erhält, sondern auch das richtige Feedback zu seinen Ergebnissen. Am Ende ist das aber wenig mehr als eine Beweisfrage.

Eine Frage, die sich allerdings mittelfristig – nämlich dann, wenn KI-Systeme bei bestimmten Aufgaben dem Menschen klar überlegen sind – stellen könnte, ist, ob der Mensch nicht schon alleine deswegen haftet, weil er anders entscheidet, als es das Assistenzsystem vorschlägt, und dabei irrt. Diese Frage sollte tatsächlich bereits jetzt interdisziplinär diskutiert werden

Evidenzbasierte Medizin

Bei allen großen Vorteilen durch den Einsatz digitaler Techniken muss es insgesamt bei der evidenzbasierten Medizin bleiben, und Korrelation darf die Kausalität nicht ersetzen. Digital gewonnene Erkenntnisse müssen an denselben wissenschaftlichen Qualitätsansprüchen gemessen werden wie diejenigen aus herkömmlichen Studien. Bloße Korrelationen können wertvolle Hinweise für die weitere Erforschung liefern (z. B. mittels Visual Analytics aufgezeigte auffällige Muster), müssen aber bei der Frage der Nutzenbewertung und Erstattungsfähigkeit von Nachweisen klar unterschieden werden. Wenn etwa der Besuch bei einem Heilpraktiker statistisch belegbar zu einem „Behandlungserfolg“ führt, obwohl es für das fragliche Verfahren keine wissenschaftliche Evidenz gibt, können die Daten Hinweise auf neue zu überprüfende Erklärungsansätze liefern, diese aber nicht ersetzen.

Offenlegung von Algorithmen

Vielfach diskutiert wird derzeit ein Anspruch auf Transparenz, also auf Offenlegung von Algorithmen. Auf der einen Seite gibt es ein nachvollziehbares Interesse daran, wie ein Ergebnis zustande gekommen ist, aber dem stehen auf der anderen Seite nicht nur Geschäftsgeheimnisse gegenüber: Bei Methoden aus dem Bereich des maschinellen Lernens oder etwa des Einsatzes neuronaler Netze ist selbst bei Kenntnis des Algorithmus der Weg zum Ergebnis schlicht nicht exakt nachvollziehbar („Black Box“). Zu Recht wird daher an Verfahren gearbeitet, die es ermöglichen sollen, auch etwas über den „Lösungsweg“ zu lernen („Grey Box“). Diese Forschung zu unterstützen, ist, im Vergleich zu – teilweise unerfüllbaren – Offenlegungspflichten, der sinnvollere Weg.

Daten als Wirtschaftsgut

Auch für den Gesundheitsbereich sind die aktuellen Bestrebungen auf EU-Ebene zur Regulierung von Daten als vertragliche Gegenleistung („Zahlen mit Daten“) von Relevanz, insbesondere natürlich für den Bereich mHealth bzw. den zweiten Gesundheitsmarkt. Der eigentliche Wert solcher Regelungen liegt bei richtigem Verständnis darin, sachgerechte Sonderregelungen zum (EU-)Datenschutzrecht zu normieren bzw. das Verhältnis von Vertrags- und Datenschutzrecht zugunsten der Privatautonomie zu klären, was zum gegenwärtigen Erarbeitungsstand noch nicht der Fall ist. Wichtig ist auch, dass weder auf nationaler noch auf EU-Ebene neue Ausschließlichkeitsrechte an Daten („Dateneigentum“) geschaffen werden.

Rahmenbedingungen im Hinblick auf weitere zentrale Technologien verbessern

Biotech

Bei Biotech (gen- und zelltherapeutische Ansätze) handelt es sich um eine Querschnittstechnologie mit vielen Anwendungsmöglichen in anderen Industriebereichen. Der Trend zeigt nicht nur im Pharmabereich deutlich nach oben. Wir verfügen am Standort über ein sehr leistungsfähiges Wissenschaftssystem sowie über hohe Kompetenzen in der wissensbasierten Industrie und über gut qualifizierte Fachkräfte.

Schwächen zeigen sich dagegen bei der Validierung und kommerziellen Verwertung der Forschungsergebnisse, insbesondere aufgrund von Finanzierungsfragen auf allen Ebenen auf dem Weg zur Marktreife. Bei Unternehmen in der Wirkstoffentwicklung treffen sehr lange Investitionsphasen und ein hohes Risiko zusammen. Zu den Herausforderungen zählen auch die ausbaufähigen Kooperationen, die verfahrenstechnische Entwicklung und Umsetzung komplexer Wirkstoffformulierungen und die Akzeptanz der Bevölkerung.

Wir brauchen eine lebendigere Biotech-Szene, die sich stärker als bisher auf die erlösstarke Wirkstoffentwicklung (statt auf Dienstleistungs- und Zuliefereraktivitäten) konzentrieren kann.

Ein Baustein sind dabei Biogenerika (Biosimilars), deren Marktzugang teilweise noch dadurch erschwert wird, dass über den Patentschutz des entsprechenden biotechnologischen Arzneimittels hinaus Verträge der Kassen mit deren Anbietern laufen. Hintergrund dürfte der geringere Kostendruck sein, da der Preisverfall nach Ablauf des Patentschutzes wegen der höheren Produktionskosten wesentlich niedriger als bei chemischen Präparaten ist (ca. 50 Prozent vs. 90 Prozent). Eine zusätzliche Regulierung (Verbot längerer Vertragslaufzeiten, staatliche vorgegebene verbindliche Quoten für Biosimilars) dürfte der falsche Ansatz sein, aber angesichts der bestehenden Einsparmöglichkeiten sind vor allem die Kassenärztlichen Vereinigungen gefordert, die Verbreitung zu fördern und die Ärzte entsprechend zu informieren.

Nanotechnologie

Nanotechnologische Verfahren, Produkte und Devices haben ein großes Potenzial in verschiedenen Bereichen der Medizin und Medizintechnik. Schon heute ermöglicht der Einsatz nanotechnologischer Verfahren durch Oberflächenbeschichtung von Implantaten und in sensiblen Bereichen von Krankenhäusern eine Verringerung von Infektionsrisiken. Der gezielte Transport von Wirkstoffen im Körper (Targeting), z. B. über magnetische Trägersysteme, wird intensiv untersucht und verspricht mittelfristig Fortschritte in der lokalen Therapie. Der Einsatz von Nanopartikeln in der Sensorik erlaubt den Nachweis selbst geringster Konzentrationen von Biomarkern. In Kombination mit Risikoprofilen von Patienten bietet höchstauflösende Diagnostik erhebliche Chancen bei der Früherkennung von Krankheiten. Wirkstoffe der neuesten Generation weisen oft relative hohe Molekulargewichte auf, sodass deren Bioverfügbarkeit eingeschränkt ist. Die pharmazeutische Nanotechnologie ermöglicht die Formulierung dieser Wirkstoffe in Darreichungsformen mit hohen Freisetzungsraten und ebnet so den Weg zu deren Einsatz in der Therapie.

Mögliche Gefahren von Nanotechnologien und insbesondere die toxikologische Wirkung von Nanopartikeln wurden und werden in zahlreichen Studien intensiv untersucht. Mögliche Gefahren von Nanopartikeln für die Gesundheit sind ernst zu nehmen, sind aber bei sachgerechtem Umgang gut beherrschbar. Tatsächlich stellt nach heutigem Kenntnisstand das Rauchen die weitaus größte Gefahrenquelle im Hinblick auf Nanopartikel dar. Wichtig ist eine sachliche und strikt evidenzbasierte Diskussion der Chancen und Risiken von Nanotechnologie. Nur so können gleichzeitig das erforderliche Sicherheitsniveau gewährleistet und unbegründete Ängste vor neuen Anwendungen abgebaut werden.

Pharma / Arzneimittel

Wir müssen die Potenziale in der Wirkstoffproduktion am Standort heben, insbesondere auch in der biopharmazeutischen Produktion. Der Fokus sollte auf höherwertige Produkte und Dienstleistungen gelegt werden. Dazu ist eine Stärkung der Hoch- und Spitzentechnologie am Standort notwendig. Erforderlich sind eine Verzahnung von Entwicklungsbereich und (Groß-)Produktion für eine Optimierung der Herstellungsprozesse, ein besserer Wissenstransfer, eine höhere Flexibilität und eine kontinuierliche Qualitätssicherung.

Dabei ist es von zentraler Bedeutung, zu erkennen, dass der Staat hier zwei ganz unterschiedliche Aufgaben hat: Unter Versorgungsgesichtspunkten muss er sich um das kümmern, was sich für die Privatwirtschaft vielleicht nicht rechnet, für die Bevölkerung bzw. Teile davon aber wichtig ist. Das betrifft besonders häufige Krankheiten im eigenen Staatsgebiet, deren Behandlung trotzdem wenig Profit verspricht, z. B. Diabetes, ebenso wie sehr seltene Erkrankungen. Unter standort- und industriepolitischen Gesichtspunkten dagegen muss er Ideen und deren praktische Umsetzung fördern sowie vorhandene Stärken stärken, auch mit Blick auf den späteren Export – unabhängig davon, um welche Krankheit es bei den konkreten Lösungen geht.

Mehr als 4.000 Unternehmen weltweit haben derzeit rund 15.000 Produkte in der Entwicklung. Von diesen Produkten wird nur ein winziger Bruchteil den Markt erreichen. Nur knapp 660 der Unternehmen machen einen Umsatz von mehr als einer Million Euro. Dabei findet derzeit allgemein – nicht nur in Bayern und Deutschland – eine Fokussierung auf die Onkologie statt, auf die rund 70 Prozent der in Entwicklung befindlichen Produkte ausgerichtet sind.

Laut Koalitionsvertrag will sich die Bundesregierung vorrangig um Krebs kümmern und die Forschung zu Demenz, psychischen Erkrankungen, Lungenerkrankungen, Immunerkrankungen, Kinder- und Jugenderkrankungen, Prävention sowie zur globalen Gesundheit ausbauen. Alle diese Ziele sind richtig und wichtig (vgl. u. a. oben, Kapitel B 01 zur Prävention). Gleichzeitig gilt aber, dass sich der Staat unter Versorgungsaspekten ganz besonders um das kümmern muss, was keiner macht, weil es (gegenwärtig) wirtschaftlich nicht darstellbar ist: also Lücken in der gesundheitlichen Versorgung zu schließen suchen. Bisher wird allzu oft eine Förderung, vor allem auch für die Umsetzung der Forschungsergebnisse in marktfähige Produkte, mit der Begründung abgelehnt, dass die Industrie ja auch kein Treiber sei, sodass die Entwicklung vor dem Proof of Concept stecken bleibt.

Medizintechnik

Die Aktivitäten der verschiedenen regionalen medizintechnischen Zentren (Verbünde, Cluster, Kompetenzzentren und Innovationskampagnen) unterschiedlicher fachlicher Fokussierung sollten stärker gebündelt und z. B. zu einem virtuellen Nationalen Zentrum für individualisierte Medizintechnik zusammengeführt werden, um große vernetzte Forschungsvorhaben definieren und das in Deutschland vorhandene medizintechnische Potenzial besser nutzen zu können.

Die Medical Device Regulation (Medizinprodukteverordnung) tritt ab 2020 nach einer Übergangszeit von drei Jahren EU-weit in Kraft und betrifft nahezu alle Medizinprodukte. Reguliert werden u. a. die Klassifizierung von Produkten, die technische Dokumentation, Etikettierungen, klinische Bewertungen, die Marktüberwachung sowie das Qualitätsmanagementsystem. Diese Maßnahmen sind mit einem erheblichen Mehraufwand für die Medizintechnik-Firmen verbunden, der sich voraussichtlich sowohl auf die Kosten als auch die Zulassungsdauer negativ auswirken wird. Zudem wird ein Engpass bei den benannten Stellen befürchtet, bei einer gleichzeitig höheren Anzahl an Produkten, die von ihnen kontrolliert werden sollen. Um zu verhindern, dass gerade kleinere Hersteller dadurch in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten und Innovationen nur verzögert zum Patienten gelangen, muss eine Lösung auf europäischer Ebene gefunden werden.

Ethische Fragen ansprechen

Mit Fortschreiten der technischen Möglichkeiten werden an verschiedenen Stellen Fragen aufkommen, die eine neue Auseinandersetzung mit unserer Vorstellung von Freiheit, Gerechtigkeit und Menschenwürde erfordern. Was ist beispielsweise zu tun, wenn die KI-Empfehlung stets besser ist? Überträgt man ihr dann auch die Entscheidungsbefugnis, weil alles andere Formalismus wäre? Und wenn man ihr die Entscheidungsbefugnis überträgt, wer trägt die Verantwortung? Wird der Patient seine Daten angeben müssen, um Leistungen zu beziehen, weil nur so optimale Versorgung sichergestellt werden kann? Wie wird eine Versicherung auch für schlechte Risiken gewährleistet, wenn alles, u. a. mit der Genomanalyse, transparenter wird? Gibt es insoweit künftig noch ein Recht auf Nichtwissen, auch wenn man den Ausbruch vieler Krankheiten mit eigenem Verhalten verhindern oder stark verzögern könnte?

Über diese und weitere Fragen muss ein begleitender interdisziplinärer Diskurs geführt werden, ohne aber gesetzgeberischen Aktionismus auszulösen.

Die aktuell gültigen ethischen Grundsätze müssen konsequent eingehalten werden. Die Ethik darf aber nicht als Rechtfertigung für eine überschießende Regulierung missbraucht werden. In ethischen Grauzonen muss es möglich sein, für Forschungszwecke Experimentier(frei)räume zu belassen.

Akzeptanz schaffen

Gerade im sensiblen persönlichen Bereich der Gesundheit ist die Akzeptanz ein zentraler Erfolgsfaktor, z. B. für den Einsatz digitaler Technologien. Der Bürger und Patient darf dabei allerdings nicht unterschätzt werden: in einigen Bereichen ist seine Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen, wesentlich höher als die des Gesetzgebers.

66 Prozent der Bevölkerung vertrauen darauf, dass gerade Ärzte und Krankenkassen mit ihren personenbezogenen Daten verantwortungsvoll umgehen. Das ist der höchste Wert im Hinblick auf die Gesamtheit der Akteure, nach denen gefragt wurde, und mehr als doppelt so hoch wie das dem Staat und der Verwaltung entgegengebrachte Vertrauen. Das spricht erst recht dafür, das durch Digitalisierung stark getriebene neue Verhältnis zwischen Arzt und Patienten zum beiderseitigen Nutzen einzusetzen, auch unter Einbindung der Krankenkassen. Staatliche Lösungen müssen hier nicht zwingend von Vorteil sein.

Wesentliches Element ist in jedem Fall eine umfassende Information der Patienten sowie der Gesellschaft im Ganzen über die Vor und Nachteile innovativer Medizintechnologie für eine individuell optimale Gesundheitsversorgung.

Wo es darum geht, die Gesellschaft zum Mitmachen zu aktivieren, muss auch hinterfragt werden, in welche Richtung die bestehenden Regelungen die Entscheidung lenken. Unabhängig davon, wie man zum sogenannten „Nudging“ (ein Anstoß unterhalb der Ebene von Ver oder Geboten bzw. ökonomischer Anreize, durch den das menschliche Verhalten auf vorhersagbare Weise beeinflusst werden soll) durch staatliche Stellen steht: man kann mit gesetzgeberischen Weichenstellungen nicht nicht beeinflussen. Ein Beispiel hierfür ist die Organspende. Die Anzahl potenzieller Spender ist in Deutschland wesentlich geringer als in vergleichbaren Ländern. Dabei ist gleichzeitig die Blutspende ein vergleichsweise erfolgreich ein geführtes Instrument, auch wenn hier ebenfalls ein noch höherer Bedarf besteht. Insgesamt spenden nach Angaben des Deutschen Roten Kreuzes rund drei Prozent der Bevölkerung regelmäßig Blut, was über dem europäischen Durchschnitt liegt. Die Aufwandsentschädigung kann angesichts der geringen Höhe (zwischen 10 und 28 Euro pro Vollblutspende, höher bei Thrombozyten) jedenfalls nicht der alleine entscheidende Faktor sein; hinzu kommen der Wunsch, anderen zu helfen und die Erwartung, im Ernstfall selbst eine notwendige Blutkonserve erhalten zu können – Aspekte also, die bei der Organspende genauso greifen müssten. Eine Umstellung auf ein „OptoutModell“ sollte im Interesse der Mehrheit der Bevölkerung liegen und ist anzustreben.

Auch sollte geprüft werden, ob nicht eine „Datenspende“ (z. B. für Studien zur Erforschung von Krankheitsbildern, Gesundheitsgefahren etc.) mit entsprechenden datenschutzrechtlichen Erleichterungen bei der späteren Nutzung der Daten (etwa für einen anderen als den ursprünglich angedachten Forschungszweck) als neuer Ansatz eingeführt werden könnte.