Optimierung von Prozessen

Die Digitalisierung von Prozessen ist oft der erste Schritt in der digitalen Transformation und birgt erhebliches Wertschöpfungspotenzial.

Beispiel Landwirtschaft

Viele Anwendungen der Digitalisierung in der Landwirtschaft haben zum Ziel, Heterogenität und Variabilität zu messen, zu steuern und zu optimieren. Die Herausforderungen sind in diesem Bereich hoch, da es um lebende Systeme geht und die Abhängigkeit von Umwelteinflüssen groß ist.

Precision Farming

beschreibt dabei einen informationsbasierten Ansatz, bei dem die Entscheidungsunterstützung durch digitale Informationen im Vordergrund steht, z. B. durch Wetter-Apps. Precision Farming umfasst unter anderem variable Ausbringungstechniken (Variable Rate Technology), Regelspurverfahren (Controlled Traffic Farming) und Fernerkundung (Remote Sensing). So erlaubt beispielsweise die Fernerkundung zusammen mit variablen Ausbringungstechniken die teilflächenspezifische (und damit effizientere) Verteilung von Betriebsmitteln wie Saatgut, Dünger etc., während das Regelspurverfahren durch automatisierte Spurführung Bodenverdichtungen verringert und landwirtschaftliche Erträge sichert.

Smart Farming

ist wissensbasiert und beinhaltet teilautonome bis vollständig autonome Technologien, die der Landwirt hauptsächlich überwacht. Prozesse des Smart Farming bestehen dabei aus Datengewinnung und Prozessoptimierung unter Einsatz von Big-Data-Methoden. In der Tierhaltung entstehen Daten beispielsweise in Bezug auf das Futter (z. B. Nährstoffgehalt), Melksysteme (z. B. Melkdauer), Fütterungsautomatik (z. B. Futtermenge) und das Tier selbst (z. B. Genom, Gesundheitsparameter, Bewegungsprofil). Die Kombination dieser Daten ermöglicht eine Prozessoptimierung unter anderem beim Herdenmanagement.

Beispiel Planen und Bauen

Das Konzept des Building Information Modeling (BIM) ermöglicht die durchgängige Nutzung von digitalen Gebäudeinformationen über den gesamten Lebenszyklus eines Bauwerks:

vom Entwurf über die Detailplanung und Ausführung bis zum Betrieb und den möglichen späteren Rückbau des Gebäudes.

Damit wird folgender Mehrwert verfolgt:

- erhöhte Planungsqualität / Effizienz der Planung

- bessere Anbindbarkeit von Analyse und Simulationssystemen

- bessere Möglichkeiten zur Koordination der Fachgewerke

- Verringerung von Planungsfehlern

- höhere Genauigkeit bei der Mengenermittlung

- Reduktion von Nachträgen

- höhere Kostensicherheit bei der Ausführung

- Einhaltung des Zeitrahmens

- Vorteile im Gebäudebetrieb

direkte Verwendung der digitalen Informationen

(z. B. zu verbauten technischen Geräten einschließlich Wartungs-intervallen) im Facility Management und beim Um- oder Rückbau (z. B. Kenntnis über verbaute Materialien für Recycling) - Synergien sind auch mit Smart-Home-Anwendungen möglich

(z. B. virtueller Einbau und Test der Sensorik bei der Modellerstellung) oder im Rahmen der energetischen Vernetzung von Gebäuden (Integration erneuerbarer Energien und Speicher) - Zusätzlicher Nutzen

im Rahmen von Bürgerbeteiligungen bei Großprojekten lassen sich - Planungsvarianten mithilfe von flexibel anpassbaren virtuellen 3D-Modellen viel besser

- nachvollziehen als mit herkömmlichen 2D-Zeichnungen, zudem können die digitalisierten

- Modelle wesentlich leichter zugänglich gemacht werden

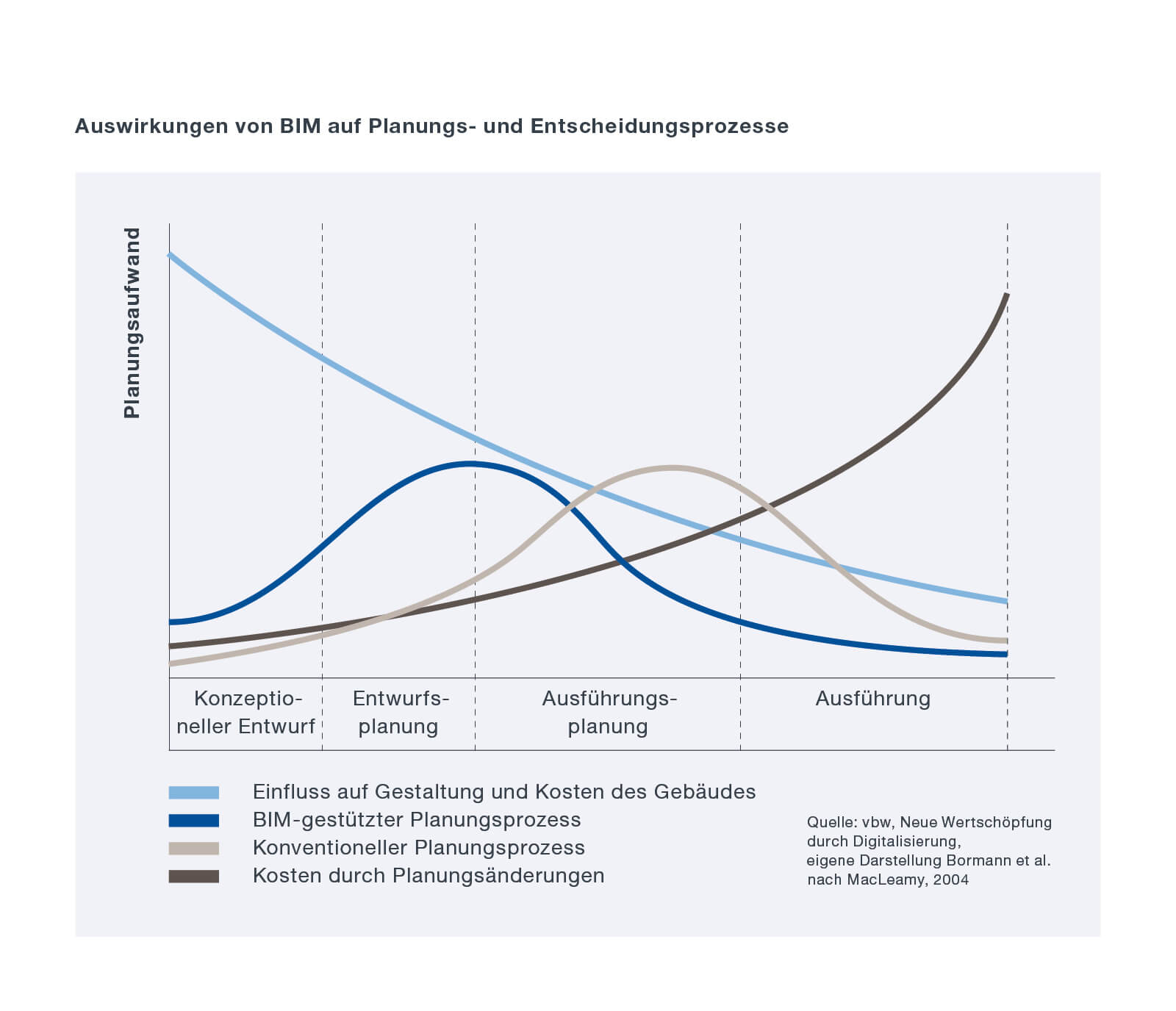

Auswirkungen von BIM auf Planungs- und Entscheidungsprozesse

Auch über BIM hinaus birgt die Digitalisierung beim eigentlichen Bauvorgang erhebliche Potenziale, beispielsweise im Hinblick auf digitale Vorfertigung, automatisierte Baufortschrittsüberwachung oder den Einsatz von Robotik auf der Baustelle.

Beispiel Blockchain

Als Blockchain bezeichnet man kurz gesagt eine dezentrale Datenbank, die von mehreren Teilnehmern eines Netzwerkes vorgehalten wird und deren Integrität mittels einer fortlaufenden Prüfsumme sowie durch eine kryptografische Verrechnung gewährleistet wird. Der große Vorteil gegenüber konventionellen Datenbanksystemen ist, dass eine einmal in ein solches datenbankbasiertes Register aufgenommene Information nachträglich nicht mehr einseitig verändert werden kann. Die Anwendung der Technologie hat das Potenzial, einen Mehrwert durch verbesserte Prozesse in verschiedensten Branchen und Anwendungsfeldern zu schaffen. Dabei sind jeweils unterschiedliche Eigenschaften der Blockchain relevant.

Anwendungspotenziale der Blockchain-Technologie

| Branche / Anwendungsfelder | Wesentliche Eigenschaften |

| Finanzbranche | |

| Zahlungsprozesse (v. a. international), Kapitalmarkthandel: unmittelbare Durchführung ohne Intermediär (Vermittler) |

Dezentralität, |

| Internet der Dinge | |

| Unterstützung der Autonomie (keine zentrale Koordinierungsstelle), Dokumentation von Wertschöpfungsprozessen und Smart Contracts | Transparenz, Manipulationssicherheit, Dezentralität |

| Energiesektor | |

| Koordination von Smart Grids, Prosumer-Transaktionen | Dezentralität |

| Handelsketten | |

| Herkunftsnachweise | Manipulationssicherheit, Irreversibilität / Integrität |

| Supply Chain Management | |

| Einsatz von Smart Contracts für Zahlungsprozesse / Automatisierung, zur Qualitätssicherung im Einkauf | Beschleunigung, Effizienzsteigerung, Irreversibilität / Integrität |

| Gesundheitswesen | |

| Nachvollziehbare Kontrolle über Datenverwendung, um Einhaltung der Datenschutzbestimmungen und damit populationsweite Auswertungen zu ermöglichen | Transparenz, Irreversibilität / Integrität |

| Medienindustrie | |

| Schaffung eines Lizenzsystems, Ermöglichung korrekter Abrechnungen | Transparenz |

| Öffentlicher Sektor | |

| Register- und Dokumentationsfunktionen (u. a. Eigentumsübertragung) | Integrität, Transparenz, Beschleunigung |

Quelle: Eigene Darstellung vbw. Neue Wertschöpfung durch Digitalisierung